استيقظتُ من نومي، فوجدت نفسي تلفازًا تُشاهده عائلة مصرية بسيطة، وهم يضحكون وفي غاية السعادة. عندما رأيتُ السعادة ترتسم على وجوه العائلة، سألتُ نفسي هل كوني تلفازًا الآن شيء مهم أو مؤثر لهذه العائلة البسيطة أم لا؟

كالعادة الوقت أفضل مجيب للسؤال، بمرور الوقت وجدت أنني شيئًا مُقدسًا لهذه العائلة بداية من رب الأسرة حتى أصغر فرد في العائلة. لقد كان الجميع يلتفّ حولي وهم في قمة السعادة. أدركتُ أنني كتلفاز لا يُمكن الاستغناء عن صحبته، ففي الصباح يجلس أمامي ربّ الأسرة لمشاهدة الأخبار قبل الذهاب إلى العمل، ثم تأتي ربة المنزل لمشاهدة طريقة عمل غداء اليوم.

كما كنتُ المنقذ حين يبكي آدم، حيث تضعه أمه أمامه لمشاهدة الأغاني والكارتون، وسُرعان ما يتحول بكاؤه إلى قهقهات، أحيانًا يجلس آلاء وعمر أمامي لمشاهدة البرامج التعليمية، لقد كنت سببًا رئيسيًا لتجمع العائلة، ففي مساء كل خميس يتجمّعون أمامي لمشاهدة مسرحية أو فيلم ما، ويقضون أوقاتًا سعيدة، فيما تبدو ملامح السعادة على وجوههم، أدركتُ حينها قيمتي وأحببت العائلة، إنها عائلتي ولكن !!!

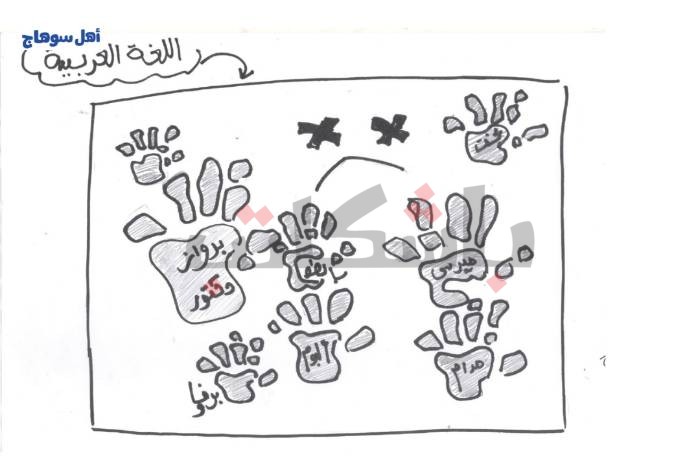

لم تستمر سعادتي لأن هناك من حلّ مكاني، وهو الهاتف الذكي. أصبحت العائلة لا تلتف حولي، صرتُ مُهملًا، لم أعد أسمع ضحكاتهم، أمسيتُ خزانة، وضعوا فوقي الكتب والمجلات القديمة، امتلأت ترابًا، حتى جاء اليوم الذي لم أتمناه وباعتني عائلتي لبائع الخردة، كنتُ في غاية الحزن لأني أصبحتُ تلفازًا بلا عائلة.